व्यावसायिक सम्प्रेषण का क्षेत्र

सभ्यता के प्रारम्भिक चरण में सम्प्रेषण/संदेश व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था। दूर स्थान पर संदेश भेजने के लिए पत्र घुड़सवार के हाथ भिजवाया जाता था, और अन्य स्थितियों में कबूतरों का भी प्रयोग होता था। किन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ विज्ञान ने संदेश वाहन के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति की है। 21वीं सदी में तो अनेक सरल, सस्ते एवं शीघ्रगामी साधन उपलब्ध हो गये हैं, जिनकी उपस्थिति व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती है। वस्तुतः सम्प्रेषण/संदेश वाहन के प्रभावशील संगठन के अभाव में अपनी सफलता की आशा करना, कल्पना करना मात्र ही कहा जा सकता है।

(1) एकल-मार्गीय सम्प्रेषण (One-way Communication)—

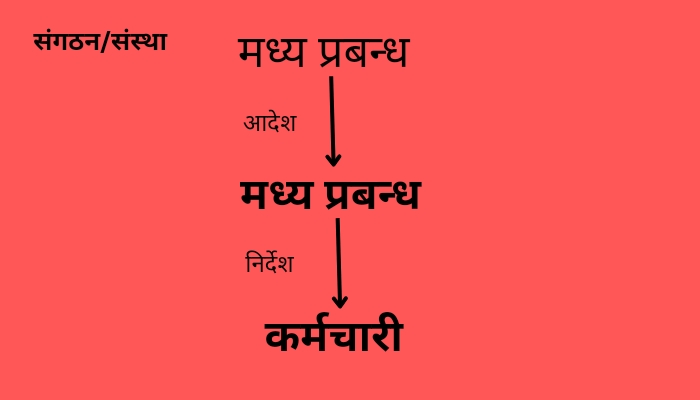

प्रारम्भिक काल मे व्यावसायिक सम्प्रेषण का स्वरूप उच्चाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश मात्र समझा जाता था। यह कार्य लिखित अथवा मौखिक रूप में आदेश-निर्देश देकर किया जाता था। अन्य शब्दों में, अधिकारियों का कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों को यह बताना था कि क्या करना है और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उन्हें दिये गये आदेशों एवं नि का अक्षरशः पालन करें। उनसे तर्क करने की अपेक्षा नहीं की जाती है (“Not to question why, but To do or die”) सम्प्रेषण का यह स्वरूप एकल-मार्गीय सम्प्रेषण कहलाता है। इ रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से उच्चाधिकारियों को कोई संवाद या सुझाव देने का कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

एकल-मार्गीय सम्प्रेषण को प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) इसमें संदेश केवल उच्चाधिकारियों द्वारा निम्नाधिकारियों को भेजे जाते हैं।

(ii) इनमें अधीनस्थ कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों को कोई संवाद, सुझाव अथवा शिकायत भेजने का अवसर नहीं मिलता है।

(iii) इसमें कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें दिये गये आदेशों एवं निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे।

(iv) इसमें कर्मचारियों को यंत्रवत् कार्य करना पड़ता है जो सम्प्रेषण प्रक्रिया में नीरसता का कारण बनता है।

आधुनिक युग में सम्प्रेषण प्रक्रिया के इस प्रारूप को कोई स्थान नहीं है। शायद ही कोई ऐसी संस्था अस्तित्व में है, जिसमें यह स्वरूप पाया जाता हो।

एकल-मार्गीय सम्प्रेषण को रेखाचित्र की सहायता से इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है-

(2) द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण (Two-Communication)—–

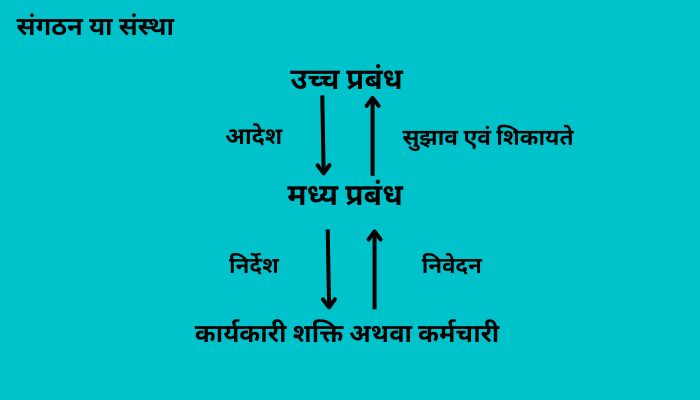

कालान्तर में यह अनुभव किया जाने लगा कि कर्मचारियों को आदेश-निर्देश देना पर्याप्त नहीं है, अपितु सुझाव, प्रेरणा अवसर देना अधिक व्यावहारिक होगा। फलस्वरूप द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण प्रणाली का विकास हुआ। इसके अन्तर्ग प्रबंधक का कार्य बोलना, सूचना देना, निवेदन करने के साथ-साथ सुनना उत्तर देना एवं निर्वाचन करना भी होता है। अर्थात् इसमें जहाँ एक ओर प्रशासन द्वारा प्रबंधको के माध्यम से कर्मचारियों तक आदेश एवं सूचनाएँ भेजी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचार अपने सुझाव, निवेदन एवं प्रत्युत्तर प्रबंधकों के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार सूचनाओं एवं सुझावों का आदान-प्रदान ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए इसे द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण कहते हैं।

द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण की ये विशेषताएँ हैं-

(i) इसमें आदेश एवं निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को भेजे जाते हैं।

(ii) इसके अन्तर्गत अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारियों को सुझाव, निवेदन, शिकायत एवं प्रत्युत्तर भेज सकते हैं।

(iii) इसमें अधीनस्थों को दिये गये आदेशों एवं निर्देशों में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(iv) अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार कर व्यावहारिक और उपयोगी सुझावों को स्वीकार कर उनमें कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है।

(v) इसमें अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य संदेशों का निरन्तर रूप से आदान-प्रदान होने लगा है।

द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण को इस प्रकार रेखाचित्र की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है

द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण में जहाँ उच्चाधिकारियों और उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य विचारों का अदान-प्रदान निरन्तर चलता रहता है, वहीं संस्था की कार्य- कुशलता में वृद्धि होती है, अधीनस्थों का मनोबल बढ़ता है, पारस्परिक सद्भावना एवं सहयोग विकसित होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनमें कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है और बनायी रखी जाती है। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर ही तो आजकल सभी संगठन/संस्थाएँ द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण का प्रयोग करती हैं। इसलिए आज का प्रत्येक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके कार्य करवाता है, हाँक कर नहीं। उसे कर्मचारियों के कन्धे से कंधा मिलाकर चलना होता है क्योंकि वर्तमान युग में हिस्सेदारी प्रबंध का बोलबाला है।

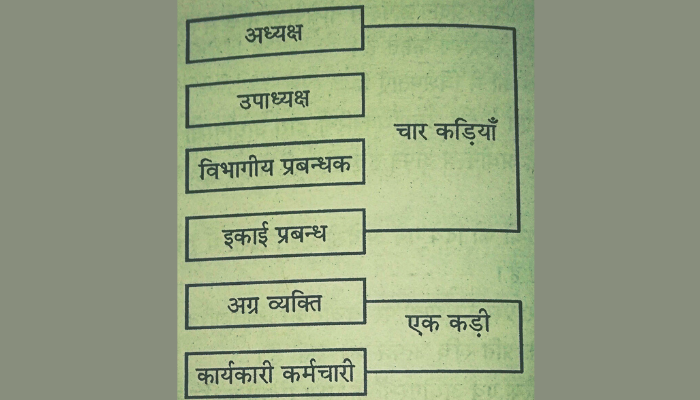

वास्तव में द्वि-मार्गीय सम्प्रेषण को प्रभावशील स्वरूप कहा जा सकता है क्योंकि इसमें वही होता है जो अपने श्रोताओं को अपने विचार अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देता है और उन उनकी शंकाओं का निराकरण करने के समुचित अवसर भी प्रदान करता है। अतः इस स्वरूप में अधिकांश कड़ियाँ प्रबंध वर्ग में होती हैं, जैसा कि ऊपर बायें हाथ की ओर दिखाया गया। रेखाचित्र से स्पष्ट होता है।

(3) त्रि-मार्गीय सम्प्रेषण (Three-way Communication)—

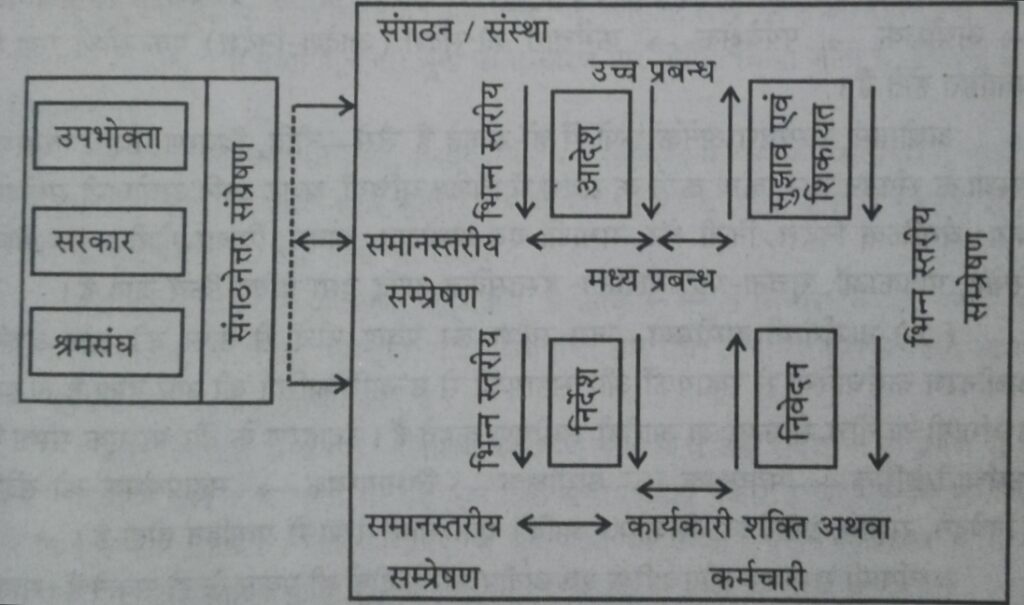

इस युग में सम्प्रेषण का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया है। अब यह भली-भाँति समझा जाने लगा कि सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्प्रेषण के सक्रिय सहयोग के अभाव में व्यावसायिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। वास्तविकता तो यह भी है कि नीति-निर्धारण एवं निर्देशन का अधिकार व्यवस्थापकों एवं उच्चाधिकारियों को ही है। कर्मचारी अपने रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। किन्तु इस सत्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस युग में व्यावसायिक संस्था के लिए बाह्य एजेन्सियों (सरकार, श्रम, संघों एवं उपभोक्ताओं) से भी विचारों का अदान-प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। यही नहीं, समाज और सरकार से भी निरन्तर सम्पर्क रखना अनिवार्य सा हो गया है। अतएव सम्प्रेषण के क्षेत्र में पूर्व वर्णित सभी परिस्थितियों में किये जाने वाले विचारों के आदान-प्रदान को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अतएव सम्प्रेषण में निम्नलिखित स्वरूप भी प्रचलन में देखे जा सकते हैं।

(1) भिन्न-स्तरीय सम्प्रेषण (Inter-Scalar Communication)—यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो भिन्न-भिन्न स्तर के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के मध्य विचारों का आदान- •प्रदान होता है, भिन्न स्तरीय सम्प्रेषण प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली में आदेश, निर्देश, विचार आदि प्रेषित किये जाते हैं। प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य होने वाले विचारों के आदान-प्रदान। इसी श्रेणी में आते हैं।

(ii) समान स्तरीय सम्प्रेषण (Inter Scalar or cross contact communication)— जब दो समान स्तरीय अधिकारियों अथवा प्रबंधकों के मध्य विचारों का आदान-प्र -प्रदान होता है तो वह समान स्तरीय सम्प्रेषण कहलाता है।

(ii) संगठनेत्तर सम्प्रेषण (Extra-organisation Communication)—जब व्यवसाय के प्रबंधक अथवा अधिकारी एवं बाह्य पक्षकारों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान होता है। तो वह संगठनेत्तर सम्प्रेषण अथवा बाह्य सम्प्रेषण कहलाता है। श्रम संघों अथवा श्रमिक-परिवारों द्वारा श्रमजीवियों अथवा प्रबंधकों को प्रेषित किये जाने वाले संदेश, सरकार द्वारा संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय-समय पर भेजे जाने वाले परिपत्र जिनमें आवश्यक आदेशों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है, कम्पनी एवं ग्राहकों के मध्य सम्प्रेषण इस प्रारूप के अन्तर्गत आते है।

त्रि-मार्गीय सम्प्रेषण को रेखाचित्र की सहायता से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-